George oder Vom aufrechten Gang des Menschen

Schiller Verlag, EUR 9,70

ISBN 978-3-94-45290-42

Karin Gündisch - Leseproben |

George oder Vom aufrechten Gang des MenschenSchiller Verlag, EUR 9,70 |

|

Die Kinder von MichelsbergSchiller Verlag, EUR 4,95 |

|

Großvaters HähneSchiller Verlag, EUR 9,70 |

|

Weit, hinter den WäldernNeue Ausgabe: |

|

Geschichten über AstridNeue Ausgabe: |

|

Lilli findet einen ZwillingSauerländer Verlag, EUR 11,90 |  |

CosminVon einem, der auszog, das Leben zu lernendtv |  |

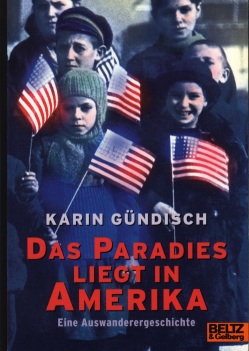

Das Paradies liegt in AmerikaEine AuswanderergeschichteBeltz & Gelberg |  |

Im Land der Schokolade und BananenZwei Kinder kommen in ein fremdes LandBeltz & Gelberg |  |

|

| |

Georgeoder Vom aufrechten Gang des MenschenDer Schuldirektor Traian, dem die Schüler den Spitznamen "Stopfen" |  |

Am Nachmittag ging George in den illegalen Friseurladen für Männer, den Herr Kisch, im Hauptberuf Webmeister in der Seidenfabrik, in seiner Küche eingerichtet hatte. Als er den Raum betrat, in dem es nach Sauerkraut und Rasierwasser roch, war er so missmutig, dass er auf der Stelle fast umgekehrt wäre. Aber der Friseur und seine Frau sahen ihn erwartungsvoll an, und so stieß George kaum hörbar einen Gruß zwischen den Zähnen hervor: Guten Tag. Der Direktor lässt Sie grüßen! Danke, sagte der Friseur, der an Direktorgrüße dieser Art gewöhnt war. Was soll es diesmal sein? Eine Nullfrisur, wie immer. Was hast du denn wieder ausgefressen?, fragte Herr Kisch, dass er dich so hart bestraft? Nimm Platz! Nichts, sagte George und setzte sich auf den Frisierstuhl. Mit Bedauern sah er sein schönes Haar im Spiegel und spürte die kalte Nullermaschine im Nacken, noch bevor der Friseur sie in die Hand nahm. Herr Kisch war dafür bekannt, dass er schnell und billig arbeitete. Außerdem konnte er am besten im Ort Glatzen schneiden. Deshalb kamen alle Schüler, die vom Direktor zum Friseur geschickt wurden, zu ihm. Also Nullfrisur wie immer?, fragte der Frisör, um sich zu vergewissern, dass sein Kunde es sich nicht im letzten Augenblick doch noch anders überlegt hatte. George nickte ihm gequält im Spiegel zu. Wenn ich dein Vater wäre, würde ich den Direktor in den Boden stampfen, sagte der Friseur. Bei minus 20°C musst du wegen deines Lehrers mit einer Glatze herumlaufen! Wenn ich einen Sohn hätte ... George erzählte ihm dann doch, wie er zu der Strafe gekommen war, und Herr Kisch wärmte die Nullermaschine ausnahmsweise ein wenig mit der Hand, bevor er an die Arbeit ging. George spürte trotzdem die Kälte, wie sie vom Kopf in den Nacken kroch und den Rücken hinunter. Er schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Als der Friseur fertig war, zog sich George eine Mütze über den Kopf, weil er sich hässlich fand und seinen Anblick im Spiegel nicht ertragen konnte. Er sah Frau Kisch zu, wie sie seine Haare auf eine Schaufel kehrte und sie in den Mülleimer leerte, und wartete, bis sie sich die Hände an der Schürze abwischte und das Geld kassierte. Dann schlüpfte George in den Mantel und der Friseur sagte aus alter Gewohnheit: Lass deinen Direktor schön grüßen. Er besann sich aber, kaum dass er den Satz ausgesprochen hatte, eines anderen: Oder lieber nicht! Der ist ein Diktator im Kleinformat! Sag ihm, ich möchte ihm auch eine Glatze schneiden! George lachte: Der kriegt eine auch ohne Ihre Hilfe, Herr Kisch! Nach diesem Gespräch hatte sich Georges Laune trotz Glatze sichtlich gebessert. Er steckte die Hände in die Manteltaschen und machte sich auf den Weg. Den ganzen Abend hing er in der Stadt herum und ging erst spät nach Hause, weil er keine Lust auf eine Begegnung mit seiner Mutter hatte. Sie hatte ihm nämlich mit ihrem Besuch in der Schule gedroht, wenn er noch einmal derart verunstaltet heimkommen sollte. Sie wollte den Direktor zu Polenta verarbeiten, wie sie sagte, aber George zog es vor, seinen Kampf mit dem Stopfen selbst auszutragen. Am nächsten Morgen war es lausig kalt. George trug seine Wollmütze, die er sich eigens für die Glatze angeschafft hatte und vor der Schule durch eine Baskenmütze ersetzte, die im Winter zur Schuluniform gehörte. Die Mütze war nicht viel wert, aber Wollmützen waren in der Schule verpönt. Die diensthabenden Schüler am Schultor, selbst auch Baskenmützenträger, hätten ihn auf Weisung der Direktion, wie jeden anderen Schüler auch, mit einer Mütze nicht in die Schule hineingelassen. George kam an diesem Morgen als einer der ersten Schüler am Schultor an. Eine Lachsalve begrüßte ihn. Na, sagte einer aus der 11. Klasse, das kluge Haar hat den dummen Kopf verlassen! Das war ein Standardsatz des Direktors. George zuckte nicht einmal mit der Wimper, behandelte die Schüler, als ob sie Luft wären, und ging in die Klasse, setzte sich in die letzte Bank an seinen Platz und begann zu lesen. An diesem Tag war es das Vernünftigste, was er tun konnte. Allmählich füllte sich die Klasse, der Lärmpegel stieg, aber George nahm von niemandem Notiz. Dann kam Anitza in die Klasse. Sie hatte vor Kälte gerötete Wangen, ihre Augen leuchteten, und sie lachte am frühen Morgen. Die Mädchen umringten sie, küssten sie und wünschten ihr alles Gute zum Geburtstag. Da erhob sich George traumsicher wie ein Held in einem Liebesfilm, der nichts mehr zu verlieren hat, ging langsam auf Anitza zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss auf die heißen Wangen. Ihre Haut und ihr Haar rochen nach im Wind getrockneter Wäsche und nach noch etwas anderem. Diesen Geruch könnte ich ein Leben lang aushalten, dachteGeorge, und er nahm sich vor, ihn zu ergründen. | |

| | |

Die Kinder von MichelsbergGibt es Michelsberg wirklich? Können wir in den Ferien hinfahren? Meine Antwort: Ja, es gibt Michelsberg wirklich. Ja, ihr könnt hinfahren. Fahrt aber lieber nicht im Winter, weil es dort so viel schneit, dass euch der Schnee bis über die Ohren wächst. Glaubt nicht, dass ich euch einen Bären aufbinde (also flunkere oder eine Lügengeschichte erzähle)! Eure Eltern müssten jede Menge Schnee schaufeln, und nicht alle mögen das! Außerdem finden manche Eltern die Anreise zu lang, die Betten zu hart und die Bohnensuppe von Sigrid zu gelb, weil sie ein kleines Stück Bauchfleisch mitkocht. Man muss sich übrigens nicht auf der Post bekochen lassen. Man kann auch ins Wirtshaus gehen oder selbst eins eröffnen. Gibt es Michelsberg wirklich? Meine Antwort: Nein, denn Michelsberg ist eine poetische Landschaft, also eine Gegend, die so, wie ich sie beschreibe, nur in meinem Buch existiert. Das Dorf gibt es in dieser Form nur, weil ich es so sehe. |  |

Anna Eigentlich hatte Anna einen Doppelnamen: Anna-Lena. Erst hatten alle sie nur Lena genannt, aber im letzten Sommer änderte sich das. Alle nennen sie seither nur noch Anna. Das kam so: Neben der Post steht ein Haus, dessen Besitzer ins Ausland gezogen waren. Die Eltern von Lena, Astrid und Emma verwalteten und vermieteten es. Die neuen Mieter, Herr und Frau Marcu, besaßen einen Hund. Genauer gesagt: ein Hündchen. Das hieß Lena, war ein schwarzes Knäuel mit braunen Flecken auf den Pfoten und am Hinterteil. Den ganzen Tag lang, wenn Frau Marcu zu Hause war, dirigierte sie das Hündchen hin und her: Lena, komm her! Lena, sitz! Lena, bei Fuß!Lena, friss! Auf der Post hörte man alle Befehle mit. Am schlimmsten aber war es, wenn Frau Marcu mit dem Hündchen in ihrer Laube saß. Die Gartenhäuschen in den beiden Höfen befanden sich nämlich nebeneinander, nur durch den Bretterzaun getrennt. Lena, sitz! Lena, nein! Was hab ich doch die kleine Lena lieb! Lena-Schnucki-Putzi, hopp-hopp-hopp! Am allerschlimmsten war es am Sonntag, weil dann auch Herr Marcu zu Hause war. Das Hündchen wurde dann von morgens bis abends dressiert. Jedes Mal, wenn Lena den Hundenamen hörte, der auch ihr eigener war, zuckte sie zusammen, und ihre Schwestern lachten. Astrid und Emma fanden es nämlich sehr komisch, dass Frau Marcu den Namen ihrer Schwester benützte, aber den Hund damit meinte. Eines Abends, als die Postfamilie bei Tisch saß, sagte die Mutter nachdenklich: »Warum muss dieser Hund ausgerechnet Lena heißen? Es gibt doch eine Menge anderer sehr schöner Hundenamen. Was haben wir aber auch für ein Pech mit diesen Nachbarn!« Sie entschloss sich, die Nachbarn zu bitten, den Namen des Hundes zu ändern. Astrid überlegte scharf: »Man könnte dem Hündchen einen anderen Namen geben, einen ausländischen vielleicht«, schlug sie vor. »Die klingen besonders vornehm. Annabelle zum Beispiel, weil so ein Hündchen immer wieder mal bellt.« »Vielleicht kürzen sie dann Annabelle ab«, sagte Emma. »Dann heißt es: Anna, sitz! Anna, friss! Anna, bei Fuß! Und vielleicht sogar: Anna, bell! Du kommst dann aus dem Regen in die Traufe.« Emma verwendete gern seltene Redewendungen, und darum musste sie ihren Schwestern manchmal erklären, was sie damit meinte. Aus dem Regen in die Traufe kommen hieß, dass es Lena dann noch schlechtererging als zuvor. Die Mutter konnte die Nachbarn nämlich kein zweites Mal bitten, den Namen des Hündchens zu ändern, nur weil sie zufällig Lena und Anna hieß. Emma erklärte den Schwestern auch noch, dass man im Regen allmählich nass wurde. Wenn man sich aber unter die Dachtraufe stellte, stürzte soviel Wasser herab, dass man sofort klatschnass war. Es erging einem dann also noch schlimmer als im Regen. Kurz gesagt: Der Name Annabelle passte überhaupt nicht. »Dann Bello«, schlug Astrid vor. Sie hatte in der Postfamilie immer die meisten Ideen. »Bella«, korrigierte sie Emma. »Es ist doch ein Hundemädchen.« Sie probierten noch mehrere Hundenamen aus. Milda, Diana, Lara. Sie fanden schöne und passende Namen. Sie mussten aber nicht ihnen, sondern den Hundebesitzern gefallen. Bald darauf gingen die Mutter und Lena die Nachbarn besuchen. Die Mutter hatte einen Apfelkuchen gebacken, und sie nahmen zwei große Stücke mit. Die Marcus freuten sich über den Besuch und vor allem über den frischen Apfelkuchen. Als sie ihn fast ganz aufgegessen hatten, kam die Mutter auf den eigentlichen Grund des Besuches zu sprechen: Sie bat die Nachbarn, dem Hund einen anderen Namen zu geben. Herr Marcu reagierte heftig: »Kommt nicht infrage! Das würde Lena nur verwirren. Es war gar nicht einfach mit ihr, bis sie sich an diesen Namen gewöhnt hat.« »Aber unser Kind zuckt immer zusammen, wenn Sie ihr Hündchen rufen «, sagte die Mutter. »Vielleicht bekommt Lena noch einen nervösen Tick.« »Sie ist zu empfindlich«, sagte Herr Marcu, und Frau Marcu fragte, ob das Kind denn außer Lena nicht noch einen zweiten Vornamen hätte. »Doch, Anna«, sagte Lena. »Das ist ja ein wunderschöner Name«, sagte Frau Marcu. »Findest du nicht auch, Anna?« »Anna haben wir sie nur genannt, um ihrer Großmutter eine Freude zu machen«, erklärte die Mutter. »Doch gefällt uns Lena viel besser.« »Das ist reine Geschmackssache«, sagte Frau Marcu. »Wenn Sie mich fragen, ist Anna genauso schön wie Lena. Und Anna ist sicherlich kein Hundename.« Damit war die Sache für die Nachbarn geklärt. Frau Marcu gab dem Hündchen den Rest vom Apfelkuchen. »Lena, friss!«, sagte sie demonstrativ. »Komm, Lena!«, sagte die Mutter genauso unnachgiebig. »Man kann sich hier den Mund fusselig reden, es bringt gar nichts.« Seit damals hieß Lena nur noch Anna, denn sie wollte nicht wie der Nachbarhund heißen. Alle gewöhnten sich rasch an den neuen Rufnamen. Der Vater schenkte Anna, um sie zu trösten, ein kleines, winzig-kleines Zicklein – und sie nannte es Lena. Die Ziegenmutter war in eine Rattenfalle geraten, und die hatte ihr das linke Vorderbein gebrochen. Sie musste notgeschlachtet werden. Fast wäre auch Lena im Backofen gelandet, aber dann hatte es sich der Vater anders überlegt. Er zeigte Anna, wie man das Zicklein fütterte, und sie zog es mit der Flasche groß. Es wuchs erstaunlich rasch, und eines Tages sagte der Vater: »Du musst deinem Pflegekind jetzt beibringen, Gras zu fressen.« Aber Lena mochte kein Gras. Anna versuchte es mit Löwenzahnblättern, mit Sauerampfer, mit frischem Klee, aber Lena rührte das Grünzeug gar nicht an. Anna ging mit Lena in den Garten und robbte durchs Gras, auf der Suche nach den leckersten Hälmchen. »Lena, friss dies Gras!«, sagte Anna, »sonst krepierst du noch.« Aber Lena meckerte nur lustlos. Also bat Anna ihre Schwestern um Hilfe, aber diese lachten bloß, bis Anna zu weinen anfing. »Lena wird wegen euch noch sterben«, sagte sie. »Dieses Affentheater um eine Ziege mache ich nicht mit«, sagte Emma. »Schließlich haben wir fünf Stück.« »Vier ohne Lena«, schniefte Anna. »Lass es uns doch wenigstens versuchen«, sagte Astrid. »Stell dir vor, du musst in einem Theaterstück eine Ziege spielen.« Für Astrid war so etwas einfach: Sie stellte sich vor, dass sie in einem Theaterstück mitspielte, und dann übernahm sie jede Rolle. Emma tat sich da schwerer. »Einer Ziege Unterricht im Grasfressen zu geben«, sagte sie, »das fehlte mir gerade noch!« Emma war die Intellektuelle der Familie, wie der Vater immer sagte. Sie war ein kluges Mädchen, das viel nachdachte. Darauf bildete sie sich etwas ein. Sie war schon elf und ging aufs Gymnasium in Wilhelmstadt. Darum machte sie bei Kindereien nicht mehr mit. Also krochen nur Anna und Astrid durchs Gras und sammelten Sauerampfer, Spitz- und Breitwegerich, Huflattich und Löwenzahn. Sie aßen vom Sauerampfer. Das Zicklein aber hüpfte nur herum, sah zu und fraß nichts. Emma und Astrid mussten lachen, weil das so komisch aussah. Anna lachte schließlich mit, obwohl sie wegen Lena eigentlich sehr, sehr traurig war. Am Abend hatten Anna und Astrid wegen des vielen Sauerampfers Durchfall, und das Zicklein meckerte schrecklich vor lauter Hunger. »Morgen bringe ich sie zu den anderen Ziegen auf die Weide«, sagte der Vater. Anna protestierte, aber der Vater ließ nicht mit sich handeln. »Es gibt nur zwei Möglichkeiten«, sagte er. »Entweder frisst sie Gras, oder wir müssen sie notschlachten, denn du kannst sie nicht ein ganzes Ziegenleben lang mit der Flasche füttern.« Anna musste Lena gehen lassen. Der Vater brachte das Zicklein am nächsten Morgen zu den anderen, und erst am Abend gingen die Mädchen es besuchen. Als das Zicklein die Mädchen sah, kam es angelaufen. Aber auch die anderen vier Ziegen und die fünfunddreißig Schafe von der Weide kamen herbeigerannt. Sie umringten die Mädchen, meckerten und blökten und hielten Ausschau nach frischem Futter. Lena war plötzlich eine Ziege wie alle anderen. Sie rupfte Grashalm um Grashalm und beachtete Anna kaum. Das machte Anna ein wenig traurig. Sie war aber gleichzeitig auch sehr froh, dass Lena gerettet war. Beim Abendessen fragte Emma: »Bist du jetzt glücklich, dass aus deinem verwöhnten Zicklein eine richtige Ziege geworden ist?« Anna seufzte: »Ich bin traurig und froh zugleich. Ich bin in einem gemischten Zustand.« Emma lachte: »Du hast gemischte Gefühle – das ist der richtige Ausdruck.« »Ich sage es so, wie ich will!«, entgegnete Anna trotzig. Den kleinen Streit beendete der Trommler-Hermann. Als sie die ersten Schläge hörten, liefen die drei Schwestern ins Schlafzimmer der Eltern, das zur Straße hin lag, und sahen zum Fenster hinaus. Hermann trommelte auf der Straßenkreuzung so lange, bis alle ihre Fenster geöffnet hatten. Dann schwieg die Trommel, und Hermann überbrachte ihnen die Nachrichten aus dem Heimbricher Rathaus: »Bürger der Gemeinde Michelsberg!«. So hochoffiziell redete er die Leute aus dem Dorf an, wenn er dienstlich unterwegs war. Der Trommler-Hermann war nämlich bei der Stadt Heimbrich, zu der auch Michelsberg gehörte, stundenweise beschäftigt. »Bürger! Die Sommergäste sind da. Kehrt vor den Häusern, damit es sauber und ordentlich aussieht und kein Tourist in einen Kuhfladen tritt. Ihr sollt die Kühe um sieben Uhr auf die Weide schicken und nicht früher. Sonst passt niemand auf, und sie fressen die Blumen, die vor dem neuen Dorfladen gepflanzt sind. Ab sofort müssen alle Hunde auf den Straßen an der Leine geführt werden. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen geahndet.« Dann trommelte er noch einmal zum Zeichen, dass er die Nachrichten alle überbracht hatte, und ging zur nächsten Straßenkreuzung weiter. Das Hündchen der Familie Marcu verschwand übrigens schon nach kurzer Zeit spurlos. Herr und Frau Marcu glaubten, dass jemand aus dem Dorf Lena gestohlen hätte. Sie wussten aber nicht, wen sie verdächtigen ollten. Der Vater der Mädchen meinte, dass Lena sich bestimmt in einen feschen Dorfhund verliebt hätte und nun mit ihm durch die Wälder streunte. »Von dieser Lena hören wir frühestens wieder«, sagte er, »wenn sie, ausgehungert, wie sie wohl bald sein wird, einen Touristen ins Bein beißt.« Die

verlassenen Hundebesitzer blieben auch nicht mehr lange im Dorf. Sehr

bald kamen sie drauf, dass es sich in der Stadt besser leben ließ, und

sie zogen fort von Michelsberg. Nun hätte sich Anna wieder umtaufen lassen können. Die Mutter versuchte es auch. Sie rief probeweise: »Lena, komm mal her!« Anna rief zurück: »Das erinnert mich an das Hündchen der Nachbarn. Ich heiße jetzt Anna.« Ja, sie hieß nun schon seit fast einem Jahr nur noch Anna. Sechs Jahre alt war sie, und sie sollte im Herbst in die Schule kommen. Jetzt aber war wieder Sommer, und die großen Ferien hatten begonnen. ...

| |

|

| |

Großvaters HähneJochen und Brita lebten mit ihren Eltern in Bukarest in Rumänien. Das Land wurde damals von einem größenwahnsinnigen Diktator regiert. Die Menschen waren unzufrieden und viele von ihnen wollten auswandern. Der Großvater lebte auf dem Dorf, war schon alt und wollte das Land nicht verlassen. Damit die Familie hie und da ein Stück Fleisch auf den Tisch bekam, züchtete er Hähne und Hühner, denn in den Läden bekam man fast nichts zu kaufen. Der Großvater war sehr stolz auf seine prächtigen Hähne, für die sich aber auch noch andere Leute interessierten. Die Hähne verschwanden der Reihe nach. Jochen und Brita verbrachten die Sommerferien bei den Großeltern. Während die Erwachsenen viele Sorgen hatten und sich irgendwie durchwurstelten, verbrachten die Kinder sorgenlose, schöne Ferien auf dem Land. Die nachfolgende Geschichte ist ein Fragment aus dem Kapitel „"Harro und der Briefträger“". |  |

Wenn ein Fremder den Hof betrat, bellte Harro und sprang an den Zaun, der den Vorder- vom Hinterhof trennte, und beruhigte sich erst, wenn die Grisi, der Großvater oder ein anderes Familienmitglied im Türrahmen erschien. Dann wedelte er mit dem Schwanz und knurrte freundlich. Der Großvater schärfte den Kindern immer wieder ein, dass Harro im Vorderhof nichts zu suchen habe, denn er verwüste nur die Rosenbeete. Trotzdem tauchte Harro auf unerklärliche Weise immer wieder dort auf. Wenn sich der Briefträger Petru dem Haus näherte, spielte Harro ganz und gar verrückt; der Großvater vermutete, dass Petru ihm einmal einen Fußtritt versetzt haben müsse, den sich der Hund gemerkt hatte. Meistens warf der Briefträger die Post von der Straße aus ins Postlädchen, aber wenn er den Leuten Geld brachte oder gute Nachrichten, dann ging er in die Häuser, denn dafür erwartete er einen Schnaps und je nach Anlass ein angemessenes Trinkgeld. Es war diese Gewohnheit, die ihm zum Verhängnis werden sollte, als er den Großeltern die Julirente brachte. Er öffnete schwungvoll das Tor, betrat den Hof und rief mit kräftiger Bassstimme: „Poșta! Die Post!“ Harro, der zufällig im Torschatten döste, schreckte aus seinen Träumen auf, und als er seinen Feind unverhofft vor sich sah, biss er ihn ohne Umstände in die Wade. Herr Petru brüllte derart markerschütternd, dass der Großvater und die ganze Familie von den Marillenknödeln aufsprangen, die sie gerade aßen, und aus dem Haus stürzten. Harro zog schuldbewusst den Schwanz ein, lief leise jaulend in den Hinterhof und verkroch sich in der Hundehütte. Die Grisi aber ging zum Tor, bat den lädierten Briefträger ins Haus, hieß ihn die Hose ausziehen und untersuchte sein Bein. Sie desinfizierte und verband die Wunde, dann gab sie fünf appetitliche Marillenknödel auf einen Teller und reichte sie dem Briefträger, damit er sich von seinem Schreck leichter erhole. Sie schob ihm die Zuckerdose näher, forderte ihn auf zu essen, solange die Knödel noch warm waren, und flickte den Riss in seiner Hose. Der Briefträger, blass und mit einem Handtuch um die Lenden, wollte erst nicht essen; er schimpfte nur unaufhörlich auf die Großeltern und den Hund und drohte mit einer Anzeige. Dann stieg ihm aber doch der Geruch der herrlichen Marillenknödel in die Nase, das Wasser lief ihm im Mund zusammen, und obwohl er es gar nicht wollte, begann er zu essen. Der

Großvater stellte Schnaps auf den Tisch und schenkte zwei Gläschen

voll. Die beiden Herren prosteten sich zu und schimpften eine Weile

gemeinsam auf den Hund. Ach, Herr Petru, könnten wir uns nicht gütlich einigen?“, sagte der Großvater nach einer Weile. „Ich wäre ja bereit, Ihnen ein Schmerzensgeld zu zahlen. Sie müssen nur sagen, was Sie haben wollen.“ Der Briefträger überhörte das Angebot des Großvaters und schimpfte weiter auf den Hund; der Großvater pflichtete ihm bei, und erst nachdem Herr Petru sich noch ein paar Schnäpse hinter die Binde gegossen hatte, sagte er endlich, was er für eine angemessene Entschädigung hielt: Er wollte einen der stolzen jungen Hähne aus dem Hinterhof, und der Großvater musste ihm wohl oder übel einen versprechen. Ich komme ihn holen“, sagte Herr Petru, „sobald es mit dem Bein besser geht.“ Zwei Tage später war er wieder da, aber diesmal öffnete er das Tor vorsichtshalber nur einen kleinen Spalt und rief fast verzagt: „Poșta! Die Post!“ Trotzdem hörte ihn Harro, der im Hinterhof an der Kette lag und wie verrückt bellte, so dass Herr Petru das Tor blitzschnell wieder schloss. Erst als der Großvater und Jochen vor die Tür gingen, traute er sich in den Vorderhof. Er war wegen des Hahns gekommen. Der Großvater hieß Jochen den sich heftig sträubenden Harro in den Garten sperren, dann führte er den Briefträger in den Hinterhof, wo die Hühner und Hähne frei herumliefen. Und während Harro am Gartenzaun auf den Hinterbeinen stand und bellte, dass das Federvieh verstört in alle Richtungen flatterte, begutachtete Herr Petru ungerührt die Hähne und wählte den größten aus. „Das ist er“, sagte er und zeigte auf einen kräftigen, weißen Hahn, der, Unheil witternd, auf den Mist geflohen war. Nun musste aber das flüchtige Prachtstück von einem Hahn noch eingefangen werden, und das war nicht so einfach. Der Großvater holte die Mistgabel aus dem Geräteschuppen und wollte den Hahn verscheuchen. Der aber stakste in die hinterste Ecke des Misthaufens, und weder der Großvater noch Herr Petru hatte Lust, ihm nachzusteigen. Kommen Sie am Abend wieder“, schlug der Großvater vor, „dann hole ich ihn von der Stange. Doch davon wollte der Briefträger nichts wissen. Also streute die Grisi Futter in den Hof, und der Hahn, der eben noch empört gekräht hatte, kam freiwillig vom Mist geflattert. Der Großvater näherte sich ihm vorsichtig, doch der Hahn war wieder flinker und flog davon. Herr Petru sah kopfschüttelnd zu und sparte sehr zum Verdruss der Großeltern nicht mit guten Ratschlägen. Schließlich schickte er Jochen einen großen Korb holen, er wisse eine ganz sichere Methode zum Einfangen eines Hahns. Er hieß Jochen den umgestülpten Korb auf eine Latte stützen, an die ein Seil gebunden war, dann streute die Grisi Futter unter den Korb, und Jochen hielt das Seil. Wenn nun der Hahn das Futter unter dem Korb aufpickte, brauchte Jochen nur am Seil zu ziehen und der Hahn war gefangen. | |

|

| |

Weit, hinter den WäldernPeter, Doris und Hanzi wachsen in Siebenbürgen bei ihren Großeltern auf. Obwohl es oft nur zum Nötigsten reicht, sind sie glücklich in ihrer vertrauten Welt. Doch auch sie spüren die Folgen des Zweiten Weltkriegs, wenn den Großeltern das Vieh weggetrieben wird, Fremde in den Hof einziehen. Was hat das zu bedeuten? Der zwölfjährige Peter will alles wissen, was es über die Familie und das Leben im Ort zu erfahren gibt. Und der Großvater, die Grisi und andere erzählen, wie es früher war und was heute geschieht. Sie erzählen lustige und spannende Geschichten, aber auch ernste vom Krieg und von der Zwangsarbeit in Russland. Aus den Erlebnissen, Erinnerungen und Geschichten entfaltet sich das Panorama einer Welt, die vergangen und doch vom Heute nicht zu trennen ist. "Ein wahrhaftiger Lesegenuss! Ich wünschte mir dieses Buch, in dem sich kritischer Realismus, hochwertige literarische Qualität und Unterhaltung aufs Schönste verbinden, in die Hand eines jeden jungen Menschen. Und ich wünschte mir dieses Buch als Lektüre im Deutsch- und Geschichtsunterricht oder als Diskussionsimpuls in der Jugendarbeit." Brigitte Pyerin, Fundevogel |  |

1 An einem schwülen Maitag stand die Großmutter im Hof und sah besorgt zum Himmel. Von fern kam ein leises Donnern. Die Schwalben flogen tief. Ein Windstoß bewegte die trockene Wäsche auf der Leine. Es kommt Regen, Grisi, sagte Peter zur Großmutter. Hol den

großen Weidenkorb und das Körbchen für die Wäscheklammern, entgegnete

sie. Die Grisi war eine kleine Frau. Es machte ihr Mühe, die großen Leintücher abzunehmen. Manchmal hielt sie in der Arbeit inne, ließ die Arme hängen und ruhte sich aus. Sie war müde. Sie war oft müde. Als der Krieg zu Ende war, hatte sie gehofft, es kämen bessere Zeiten. Nach Kriegsende jedoch musste der Vater von Hanzi, Peter und Doris nach Russland zur Aufbauarbeit. Zwangsarbeit, sagten die Leute in der Gemeinde. Die Mutter der Kinder starb kurz darauf, und die Großeltern zogen in das verwaiste Haus. Die Großeltern hatten alle Hände voll zu tun, um die Kinder durch die schweren Zeiten zu bringen. Es dauerte lange, bis die Grisi die Wäsche abgenommen hatte. Sie war sehr genau und schichtete die Stücke ganz ordentlich aufeinander. Peter wurde die Zeit lang. Erzähl mir was, Grisi, sagte er. Wie war es, als mein Vater nach Russland zog? Die Grisi musste diese Geschichte immer wieder erzählen. Sie erzählte sie so oft, bis sie nicht mehr weh tat. Sie erzählte sie für Doris. Doris war vor dem Krieg geboren und nun dreizehn Jahre alt. Sie wiederholte die Geschichte für Peter. Peter war in der unruhigen Vorkriegszeit geboren und war zwölf Jahre alt. Sie würde sie auch für Hanzi erzählen müssen, wenn er größer war. Hanzi war kurz vor Kriegsende geboren und war fünf Jahre alt. Eine ähnliche

Geschichte wie die von der Grisi hatte sich in vielen rumäniendeutschen

Häusern abgespielt. Die Geschichte des Vaters ging weiter, denn er lebte. Die Mutter war tot. Ihre Geschichte war kurz, und sie war zu Ende. Jetzt hab ich keine Zeit zum Erzählen, sagte die Grisi. Sie nahm den vollen Wäschekorb und trug ihn ins Haus. Peter folgte ihr missmutig. Aber nach dem Mittagessen, als die Grisi das Geschirr abwusch, erzählte sie Peter, was er hören wollte. Peter nahm das Geschirrtuch, trocknete das Geschirr ab und hörte der Grisi zu. Die Grisi erzählte: Kalt war es an dem Tag. Es war der dreizehnte Januar 1945. Ganz früh am Morgen klopfte jemand an unser Haustor. Dein

Großvater wollte öffnen gehen, aber dein Vater sagte, er solle im Haus

bleiben. Er zog sich die Schabracke* an, die er sonst nur bei Arbeiten

im Hof anzog, und ging zum Tor. Auf der Straße standen drei Männer vom

neuen Volksrat. Sie sagten deinem Vater, er solle in einer Stunde zum

Bahnhof kommen. Er solle nur ein kleines Bündel mit dem

Allernotwendigsten mitnehmen. Und auch deine Mutter solle mitkommen. Dein Vater sagte: Meine Frau kann nicht kommen, sie hat ein Kind an der Brust. Die Männer sagten, deine Mutter solle mit dem Säugling zum Bahnhof kommen, damit sie ihn sehen. Wir wickelten Hanzi in ein Säuglingskissen, nachdem wir ihm die Beine so gebunden hatten, dass er sehr klein aussah. Frauen mit Kindern unter einem Jahr mussten nicht nach Russland. Deine Mutter nahm den Buben auf den Arm, und dann ging sie mit deinem Vater zum Bahnhof. Wir anderen warteten zu Hause. Deine Mutter kam mit Hanzi zurück. Er hatte gebrüllt, wahrscheinlich, weil wir ihm die Füße zusammengebunden hatten. Vielleicht auch, weil es so kalt war. Dein Vater musste mit vielen anderen Männern und Frauen in einen fensterlosen Viehwaggon steigen. Als dein Großvater und andere alte Leute später mit Öfen und Brennholz für die ungeheizten Waggons auf den Bahnhof fuhren, war der Zug schon weg. Die alte Schabracke hing am Haken hinter der Tür. Jetzt zog sie der Großvater an. Der Großvater war alt. Peter konnte sich ihn nicht anders vorstellen. Den Vater konnte er sich gar nicht vorstellen. Wenn er an den Vater dachte, dann sah er immer das Hochzeitsbild seiner Eltern vor sich. Es hing über dem Doppelbett, in dem Hanzi und Peter schliefen. Das Doppelbett war früher einmal das Ehebett ihrer Eltern gewesen. Die Eltern waren stumm. Peter konnte ihre Stimmen nicht hören. Es waren die Stimmen der Großmutter und des Großvaters, die in seine Gedanken kamen. Was essen wir am Abend? fragte Peter die Großmutter. Die übrig gebliebene Suppe vom Mittag, sagte die Großmutter. Zu Mittag hatte es Bohnensuppe gegeben. Bohnensuppe schmeckte Peter nicht. Der Hunger verging ihm. Einmal hatte der Großvater Peter in den Keller gesperrt, weil er keine Bohnensuppe essen wollte. Der Großvater packte ihn damals an der Hand und schrie: Verstehst du nicht, dass wir essen müssen, was auf den Tisch kommt? Dann zog er ihn hinter sich her bis in den Keller. Dort ließ er ihn allein. Peter heulte. Er stand mit dem Rücken zur Kellerwand und heulte vor Ärger und vor Angst. Er hatte Angst vor Ratten und vor dem Dunkeln. Nach einiger Zeit wischte er sich die Tränen aus den Augen und versuchte, sich an das Dunkel zu gewöhnen. Der Keller war groß und kühl. Peter sah: Die Äpfelhorden waren leer, die Stellagen mit den Marmeladen und dem Dunstobst waren auch fast leer. Überall standen leere Gläser. Die Kartoffeln waren ausgewachsen. Es war Sommer. Die Vorräte von der letzten Ernte gingen zu Ende. Peter suchte den Keller mit dem Blick nach Ratten ab. Er horchte: Alles war ruhig. Auch die dicken Fässer, in denen es im Herbst und Winter rumort hatte, waren ruhig. Nun war es gar nicht mehr so dunkel im Keller. Durch ein schmales Fenster kam Licht. Peter versuchte, das Fenster zu öffnen. Mit leerem Bauch konnte er sich vielleicht durchquetschen. Gut, dass ich zu Mittag nichts gegessen habe, dachte er, und dann fiel ihm ein, dass er ja gerade deswegen in den Keller gesperrt worden war. Er stieg auf eine leere Kiste, öffnete das Fenster, aber er konnte sich nicht hochschwingen. Das Fenster war zu hoch. Da packte ihn die Wut. Er lief zur Kellertür und schlug mit Händen und Füßen darauf los. Als er seine Wut an der Tür ausgelassen hatte, merkte er, dass sie gar nicht verschlossen war. Der Großvater hatte die Tür nur zugezogen. Jetzt war der Großvater im Stall und streichelte die Kuh. Die Kuh hieß Virak. Sie war unruhig. Es war an der Zeit, dass sie kalben musste. Der Großvater setzte sich auf den Schemel neben die Virak. In einer Waschschüssel war sauberes Wasser. Auf einem anderen Schemel lagen saubere Tücher. Peter kam oft zur Virak in den Stall. Immer wenn er Kummer hatte, ging er in den Stall. Er legte sich in die Futterkrippe. Die Virak sah ihn mit einem langen sanften Blick an und leckte ihm mit ihrer großen rauen Zunge die Füße. Das Lecken war wie ein Streicheln. Dauert es noch lang? wollte Peter wissen. Es dauert noch ein wenig, entgegnete der Großvater. Peter setzte sich in die Futterkrippe. Erzähl mir was, Großvater, sagte er. Wie war es, als man uns die Schweine genommen hat und als uns nur die Virak geblieben ist? Der Großvater erzählte: Deine Großmutter war allein zu Hause, als man ans Haustor klopfte. Das Elend kam immer so: Erst hörte man Gerüchte über das, was geschehen würde, dann klopfte es ans Haustor, das wir damals immer verschlossen hielten. Deine Großmutter öffnete das Tor, und fünf rumänische Bauern aus der Nachbargemeinde traten in den Hof. Sie waren mit Mistgabeln bewaffnet. Sie gingen auf den Stall zu. Deine Großmutter stellte sich vor die Stalltür. Einer von den Männern sagte: Seien Sie vernünftig, Frau Wagner, wir sind fünf starke Männer und Sie sind eine alte Frau. Sie schoben die Großmutter beiseite und trieben alle unsere Schweine auf die Straße. Auch das Schwein, das wir für alle Fälle in der Scheune versteckt hielten. Als ich am Abend nach Hause kam, saß deine Großmutter auf der Treppe vor dem Haus. Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll, sagte sie. Sie musste mir aber nichts sagen. Ich wusste, was passiert war. Den anderen Landwirten war es genauso ergangen. Erst das Gerücht, dann die Schläge ans Tor, und dann kam das Elend. So war das. Während mir deine Großmutter erzählte, wie alles geschehen war, hörten wir vor dem Tor ein langgezogenes Muhen. Wir hatten vergessen, das Tor für die Virak zu öffnen. Die Virak kam von der Weide. Seit Tagen schon ging die Virak nicht mehr auf die Weide. Der Weg die Kuhtreppen hinauf war zu beschwerlich. Peter hatte die Virak immer von der Herde abgeholt. Er ging ihr mit der Peitsche in der Hand entgegen. Die Geißel brauchte er zum Knallen. Er setzte sich mit den anderen Jungen an den Straßenrand, und dann warteten sie zusammen auf die Herde. Wenn die Virak kam, musste Peter gehen. Er wartete auf die Virak, die Kuh aber wartete nicht auf ihn. Peter ließ sie zum Tor hinein. Die Virak ging in den Stall. Der Großvater kam mit dem Melkeimer und mit einem Eimer lauwarmem Wasser. Er setzte sich auf den dreifüßigen Schemel neben die Kuh und wusch ihr das Euter. Er trocknete es mit einem sauberen Lappen, und dann machte er Platz für Peter. Peter

setzte sich neben die Virak. Er nahm den Melkeimer zwischen die Knie.

Er griff mit beiden Händen nach dem Euter und umfasste die Zitzen der

Virak mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Dann umschloss er die Zitz

mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger und zuletzt mit dem kleinen

Finger, der den letzten Tropfen Milch ausdrücken musste. Der weiße

Milchstrahl zischte in den Eimer. Ein leichtes Drücken und Ziehen --

die Virak ertrug es ruhig. Wenn Peter sie melkte, musste man ihr den

Schwanz nicht ans Hinterbein anbinden. Die Milch im Eimer war warm wie der Leib von der Virak. Der Großvater

nahm den Eimer und ging ins Haus. Das ganze Haus roch bald nach

frischer Milch. Die Virak quälte sich. Sie war aber eine gesunde Kuh, und sie brachte ein gesundes Kalb zur Welt. Der Großvater half ihr bei der Geburt. Er packte die Füße des kleinen Kalbes und zog es aus dem Leib der Mutter. Dann nabelte er es ab. Das Kalb war wunderschön und ähnelte ganz der Virak. Die Virak half ihm auf die Beine und leckte es. Peter und der Großvater waren sehr froh über das Kalb. Bevor sie den

Stall verließen, schüttete der Großvater noch einmal das Heu für die

Virak auf. Einige Wochen später wurde das Kalb von der Virak verkauft. Die Virak selbst hatten sie auch nicht mehr lange. An einem Abend, als die Virak von der Weide zurück und auch schon gemolken war, klopfte es ans Tor. Der Großvater ging öffnen. Die Großmutter, Peter, Hanzi und Doris kamen in den Hof. Die Großmutter ging auch zum Tor. Auf halbem Weg blieb sie stehen. Peter, Hanzi und Doris standen wie angewurzelt neben der Haustür. Keiner sagte was. Alle sahen zum Tor. Die Schläge ans Tor wiederholten sich und wurden stärker. Der Großvater sperrte das Schloss auf, und das Tor flog zur Seite. Drei stämmige rumänische Bauern traten in den Hof. Sie schoben den Großvater einfach beiseite. Der Großvater fiel hin. Die Großmutter lief zum Großvater, so schnell sie konnte. Der Großvater kam rasch wieder auf die Beine. Die Bauern waren an den Kindern vorbei direkt in den Stall gegangen. Sie trieben die Virak in den Hof. Die Virak muhte und schaute zum Großvater. Der Großvater sah aus, als ob er sich auf die Bauern stürzen wollte. Plötzlich sackte er in sich zusammen und sah zu, wie die Bauern die Virak zum Hoftor hinaustrieben. Als die Virak an den Kindern vorbeizog, drehte sie den Kopf nach ihnen. Sie verstand nicht, was mit ihr geschah. Auch die Kinder verstanden nicht, was geschah. Peter und Hanzi gingen zum Hoftor. Die Grisi wollte sie aufhalten. Kinder, rief sie ... Der Großvater fasste die Grisi an der Hand. Lass sie, sagte er. Peter und Hanzi gingen hinter der Virak. Die Virak drehte sich von Zeit zu Zeit um und muhte. Sie verstand noch immer nicht, was mit ihr geschah. Hanzi und Peter aber hatten verstanden: Die Virak gehörte ihnen nicht mehr. Die beiden Jungen gingen hinter der Virak und den Bauern durch die ganze Gemeinde. Die Leute auf der Straße blieben stehen und sahen ihnen nach. Peter weinte. Er wusste gar nicht, dass er weinte. Die Tränen liefen ihm die Wangen hinunter. Er sah alles verschwommen. Auf dem Zoodtberg an der Hattertgrenze blieben die Jungen stehen. Vom Berg aus sah man die Nachbargemeinde. Die Männer trieben die Virak weiter, und die Jungen blieben auf dem Berg, bis sie die Virak nicht mehr sehen konnten. Es war inzwischen dunkel geworden. Peter und Hanzi gingen nach Hause. Der Großvater

saß am Küchentisch. Es stützte den Kopf in die Hände. So saß er den

ganzen Abend und redete kein Wort. Warum haben sie uns die Virak genommen? fragte Peter mit verheulter Stimme. Weil wir in einer Zeit leben, entgegnete die Grisi, in der Rechte und Gesetze nicht mehr gelten. Die Grisi schwieg. Sie stellte die Milch auf den Tisch, dass sie fast überschwappte. Ihr Gesicht war wie versteinert. Peter hatte die Grisi so verbittert noch nie gesehen. Keiner sagte mehr ein Wort bei Tisch. Nach

dem Abendessen ging Peter mit der Milch von der Virak zum Gemeindearzt.

Er sollte noch ausrichten, es sei das letzte Mal, dass er mit der Milch

komme.

| |

|

| |

Geschichten über AstridAstrid

lebt in einer Kleinstadt. Die

Familie, die Schule, der Ort liefern den Stoff, aus dem die Geschichten

sind. Was geschieht am nächsten Morgen in der Schule, wenn Astrid bis spät in die Nacht mit der Taschenlampe unter der Bettdecke liest? "Hier werden Momente aus dem Leben eines Kindes so vergegenwärtigt, dass man sie sieht wie ein Bild und zugleich fühlt wie das Aufsteigen einer Erinnerung. ... Einfache Sätze, für Leseanfänger nicht besser zu wünschen." Anna Katharina Ulrich, Neue Zürcher Zeitung |  |

|

... Ein Aufsatz über den Herbst Astrid soll einen Aufsatz über den Herbst schreiben. Sie sitzt in der Schulbank und denkt nach. Wie ist es im Herbst? Wie ist es im Herbst im Garten? Die Astern blühen, gelbbraune Astern, die nach Friedhof riechen. Im Spätherbst, wenn die Blätter bei jedem Schritt durch das trockene Laub rascheln, holt sich Astrid die letzten Zwetschken von den Bäumen. Die letzten Zwetschken sind die besten, sie sind zuckersüß. Astrid lehnt sich an den morschen Zaun und ist ganz still. Sie hört die Nüsse auf die harte, rissige Erde fallen. Während Astrid nachdenkt, was sie schreiben soll, fühlt sie den Geschmack der letzten Zwetschken auf der Zunge, sie riecht die Astern, sieht den Götzenberg hinter dem Kirchturm, hört das Laub rascheln und das Knarren der verrosteten Gartentür. Das alles schreibt Astrid auf. Sie ist so traurig dabei, als sei es erst jetzt Herbst geworden. Astrids Aufsatz ist der beste. Astrids Aufsätze sind immer die besten aus der Klasse. Es fehlt aber ein Komma in dem Aufsatz. Astrid bekommt eine Neun. Nur eine Neun, denkt Astrid, wegen einem Komma! Sie liest den Aufsatz durch, einmal und noch einmal, viele Male, und dann fühlt sie wieder den Zwetschkengeschmack auf der Zunge, riecht die Astern, sieht den kahlen Götzenberg, hört die verrostete Gartentür, die der Wind zuwirft. Da weint Astrid. Weil es im Herbst so schön und so traurig ist. Weil ihr Aufsatz so schön und so traurig ist. Astrid lässt Karin abschreiben Astrid

sitzt neben Karin. Astrid lernt wenig und kann viel. Karin lernt viel

und kann wenig. In der Mathearbeit lässt Astrid Karin abschreiben.

Karin schwitzt schrecklich und wird immer rot. Die Lehrerin geht auf

und ab. Karin hat eine große Vier. Du hast von Astrid abgeschrieben, sagt die Lehrerin zu Karin. Und du hast sie abschreiben lassen, sagt die Lehrerin zu Astrid. Astrid und Karin schweigen. Karin ist erschrocken wegen Astrids Fünf, denn Astrid hat nur gute Noten. Kriegst du zu Hause Dresch? flüstert sie. Nein,

flüstert Astrid zurück, mach dir keine Sorgen. Die Rechnungen sind ja

richtig bis auf den einen Fehler. Die beiden Mädchen setzen sich in den Bänken zurecht und schweigen. Astrid lacht Astrid zieht sich während der Mathestunde die Schuhe aus. Sie flüstert Maio zu: Pass auf, die Lehrerin kommt jetzt bestimmt her! Die Lehrerin kommt an Astrids Bank. Astrid lacht. Astrid lacht ansteckend. Auch Maio lacht. Die ganze Klasse lacht. Auch die Lehrerin lacht. Die Lehrerin hört zu lachen auf. Astrid lacht weiter. Geh hinaus und lach dich aus, sagt die Lehrerin. Astrid geht hinaus und ist sehr traurig. Sie stellt sich vor: Ich weine. Maio weint. Die ganze Klasse weint. Auch die Lehrerin weint. Die Lehrerin

hört zu weinen auf. Die Klasse hört zu weinen auf. Maio hört zu weinen

auf. Astrid weint weiter. Die Lehrerin

ruft Astrid in die Klasse. Astrid steht im Türrahmen. Alle Kinder sehen

sie an. Da lacht Astrid. Astrid setzt sich, lacht noch ein wenig. Sie lacht nicht mehr. Sie weint nicht mehr. Sie ist müde. Irenes

Geburtstag Irene hat Geburtstag. Irene wohnt seit einem Monat in Astrids Straße. An einem Ende der Straße wohnt Astrid, am anderen Ende wohnt Irene, und die Straße ist nicht lang. Irene hat Astrid zur Geburtstagsfeier nicht eingeladen. Astrid ist sehr traurig. Vielleicht lädt sie mich zum nächsten Geburtstag ein, denkt Astrid. Rita ist eingeladen. Rita weiß aber nicht, wo Irene wohnt, und darum kommt sie zu Astrid. Astrid begleitet Rita und zeigt ihr, wo Irene wohnt. Als Rita im Tor verschwunden ist, geht Astrid nach Hause. Irenes Mutter kommt auf die Straße und ruft Astrid. Astrid tut so, als ob sie nichts hört, und beginnt zu laufen. Dicke Tränen kollern über ihre Backen. Astrid wischt die Tränen rasch weg, denn sie will ja gar nicht weinen. Ich mach' mir überhaupt nichts draus, dass Irene mich nicht eingeladen hat. Warum sie aber Rita eingeladen hat, versteh' ich nicht, sagt Astrid zu ihrer Mutter. Warum Astrid Nachtwächter werden möchte Astrid möchte am Morgen immer noch schlafen, wenn die Mutter sie weckt. Es ist spät, sagt die Mutter, du kommst zu spät in die Schule. Astrid fühlt, dass sie noch mindestens zwei Stunden schlafen müsste, aber sie weiß, dass sie nur noch so lange im Bett bleiben darf, bis Mutter aus dem Bad kommt. Mutter verlässt das Haus. Vater muss immer schon früh weg. Geri ist fertig angezogen. Er frühstückt. Astrid isst nichts. Sie muss sich beeilen. Astrid geht in die Schule, den letzten Teil des Weges muss sie laufen. Wenn sie den Schulberg hinaufläuft, schlägt die Turmuhr achtmal, und dann beginnt auch die Schulglocke zu läuten. Das ist jeden Morgen so. Das ist unangenehm. Astrid hat am Morgen auf nichts Lust. Sie setzt sich in die Bank. Sie sitzt in der letzten Bank, weil sie lang und brav ist. Zuerst versucht Astrid im Unterricht aufzupassen. Sie zwickt sich in die Beine, um nicht einzuschlafen, sie zieht sich an den Zöpfen, sie beißt sich in den Daumen, aber zuletzt schläft sie doch ein. Als es läutet, wacht sie auf. Am Abend will Astrid nicht ins Bett. Wenn sie dann doch endlich im Bett ist, holt sie die Taschenlampe aus dem Kissenüberzug und das Märchenbuch, und dann liest sie so lange unter der Steppdecke, bis ihr die Augen zufallen. Wenn ich groß bin, sagt Astrid, werde ich nie so früh aufstehen. Wie willst du das anstellen? fragt Mutter. Ich werd' Nachtwächter, dann kann ich den ganzen Tag über schlafen, und in der Nacht sitze ich im Nachtwächterhäuschen und kann lesen. Mutter lacht. Bis dahin ist es noch lange, sagt sie, und ich glaub' auch nicht, dass du Nachtwächter wirst. Astrid und Geri bleiben allein zu Hause Es ist Abend. Mutter und Vater gehen zur Annitante auf den Geburtstag. Annitante wohnt auf der anderen Straßenseite. Aus dem Schlafzimmer der Eltern können die Kinder in Annitantes goßes Zimmer sehen. Astrid und Geri liegen in ihren Betten. Sie dürfen nicht aus den Betten heraus. Mutter lässt im Badezimmer Licht brennen. Sie schließt die Wohnung ab. Geri steigt aus dem Bett. Er holt die kleine Birne aus seiner Taschenlampe. Er wickelt zwei Drähte um das Gewinde und geht zur Steckdose. Das darfst du nicht, sagt Astrid. Komm ins Bett. Du Angsthase, sagt Geri. Ich mach' jetzt Licht. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Geri geht zur Steckdose. Ein Knall. Es wird dunkel im Badezimmer. Astrid will im Wohnzimmer das Licht anmachen. Sie dreht am Schalter. Es bleibt dunkel. Geri, wo bist du? fragt Astrid ängstlich. Komm, wir rufen Mama, sagt Geri. Sie gehen ins Schlafzimmer der Eltern, das sie nicht betreten dürfen. Sie sehen in Annitantes großes Zimmer. Die Geburtstagsgäste tanzen. Astrid und Geri hören die Musik. Mutter und Vater tanzen neben dem Fenster, vor dem Vorhang. Astrid

und Geri rufen zusammen laut: Mama. Die Mutter kann sie nicht hören.

Astrid und Geri weinen. Sie frieren. Sie stehen mit nackten Füßen auf

dem kalten Fußboden im Dunkeln und sehen Mutter und Vater tanzen. Komm, wir beten, sagt Geri. Astrid und Geri knien im Bett und beten: Lieber Gott, lass Mama bald nach Hause kommen und mach, dass wir wieder Licht haben. Dann legen sie sich ins Bett, umarmen sich fest. Geri weint noch ein wenig. Beide Kinder schlafen ein. Die Eltern kommen nach Hause. Sie wollen Licht machen. Es bleibt dunkel. Die Mutter stürzt zu Geris Bett. Sie tastet das Bett mit den Händen ab. Sie geht zu Astrids Bett. Ihre Hände berühren zwei warme Kinderkörper. Sie setzt sich auf den Stuhl neben Astrids Bett. Das war Geri, sagt der Vater. Er repariert den Kurzschluss. Ich lass die Kinder nie mehr allein, sagt die Mutter. Ich will nicht einmal daran denken, was alles hätte passieren können. Astrid muss zum Zahnarzt Astrid hat Zahnweh. Das ist arg. Noch ärger ist aber die Angst vor dem Zahnarzt. Darum sagt Astrid nicht, dass sie Zahnweh hat. Sie wärmt ihr Taschentuch am heißen Kachelofen und legt es dann auf die Backe. Wärme tut dem Zahn gut. Astrid ist sehr vorsichtig beim Essen. Sie gibt Acht, dass kein Essen zum Zahn kommt. Mit der Zahnbürste berührt sie den Zahn auch nicht mehr. Hast du Zahnweh? fragt die Mutter. Ja, aber nur ein wenig, sagt Astrid. Du musst zum Zahnarzt, sagt die Mutter. Astrid hofft, dass die Mutter das wieder vergisst. Die Mutter vergisst es aber nicht. Am Abend sagt sie zum Vater: Geh mit Astrid zum Zahnarzt, sie hat einen schlechten Zahn. Am nächsten Tag geht der Vater mit Astrid zum Zahnarzt. Er ist mit dem Zahnarzt befreundet. Astrid setzt sich auf den Stuhl. Sie schließt die Augen. Sie hat so starkes Herzklopfen, dass sie denkt, der Arzt müsste es hören. Der Zahn muss raus, sagt der Arzt zum Vater, und dann ist der Zahn auch schon draußen. Der Vater erzählt einen Witz. Der Arzt lacht. Astrid spuckt Blut. Sie kriegt einen kleinen Wattebausch an die wunde Stelle. Dann darf sie nach Hause gehen. Auf dem Heimweg greift Astrid nach Vaters Hand, und von Zeit zu Zeit macht sie einen Hopser. ...

| |

|

| |

Lilli findet einen ZwillingLudmilla ist mit ihrer Familie aus Moskau nach Deutschland gezogen und wohnt in einem Aussiedlerheim. Sie sitzt allein in der Bank, wird zu den Geburtstage in der Klasse nicht eingeladen, und als die Klasse Hausbesuche macht, bekommt sie keinen Besuch. Das ändert sich an dem Tag, als Amelie aus Bayern in die Klasse kommt. |  |

(Seite 32ff) ... An einem

Montag im Mai stand eine neue Schülerin in der Tür, sah sich um und

setzte sich einfach auf den leeren Platz neben mich. Sie guckte in der

die Gegend herum, holte dann ein Butterbrot und einen Apfel aus der

Tasche und begann zu essen. Als unsere Lehrerin in die Klasse kam, aß

sie seelenruhig weiter. Frau Müller

stellte uns die neue Schülerin vor und da erst fiel ihr auf, dass die

Neue, Amelie, den Mund voll hatte. Sie sah sie missbilligend an: „In

meiner Klasse wird während des Unterrichts nicht gegessen!“ „Ich habe

aber Hunger“, sagte Amelie und biss in ihr Brot. „Wenn es dir

bei uns nicht passt“, sagte Frau Müller streng, „kannst du gleich

wieder gehen.“ Amelie aß das

Brot in aller Ruhe zu Ende, holte die Tasche aus dem Pult, ging zur

Tür, sagte: „Auf Wiedersehen!“, und verließ die Klasse. Frau Müller sah

ihr verwundert nach, und erst als Amelie die Tür schon längst

geschlossen hatte, sagte sie zu mir: „Ludmilla, hol sie sofort zurück!“ Ich ging auf

den Korridor und rief: „Neue Schülerin, du sollst sofort zurückkommen!“

In der Aufregung hatte ich nämlich ihren Namen vergessen. „Äh ...

Amelie, komm sofort zurück.“ Amelie drehte

sich um und lachte. „Wie heißt du

denn eigentlich?“, fragte sie mich. „Ludmilla!“ „Wie?“,

fragte sie zurück, und ich wiederholte meinen Namen. Sie fand ihn

komisch: „Ludmilla-Lilla-Lilli!“ Meinetwegen,

dachte ich und machte dasselbe mit ihrem Namen: „Amelie-Milla-Milli.“ Milli und

Lilli, das gefiel uns. „Von wo

kommst du her?“, fragte ich Milli. „Aus Bayern“,

sagte sie. „Und du, bist du von hier?“ „Nein. Ich

komme aus Moskau.“ Milli fand es

gut, dass auch ich von anderswo her kam und keine Freundin hatte. Sie

lud mich sofort zu sich ein und schon am selben Nachmittag besuchte ich

sie. Milli wohnte

in einer Zweizimmerwohnung in einem Studentenwohnheim für Familien,

weil ihre Mutter Studentin und Alleinerziehende war. Ihr Vater

studierte ebenfalls, aber er wohnte anderswo. Er kam selten zu Besuch

und befand sich gerade für ein Auslandssemester in Frankreich. Milli

sagte, dass sie gar nicht mehr wüsste, wie er aussah. Als ich Milli

zum ersten Mal im Studentenwohnheim besuchte, staunte ich nicht wenig.

Sie hielt einen Hasen in der Wohnung. Er lebte in einem Käfig, der auf

dem Balkon oder im Zimmer stand. Der Hase hieß Rambo. Eigentlich durfte

Milli ihn in der Wohnung nicht frei herumlaufen lassen. Wenn ihre Mama

aber nicht zu Hause war, ließ sie ihn aus dem Käfig raus. Milli öffnete

die Käfigtür und Rambo hoppelte auf den Teppich. Wir passten

beide auf, dass er ihn nicht zerfetzte oder die Sofabeine anknabberte.

Er wetzte sich nämlich an allem die Krallen und nagte alles an, was er

zwischen die Zähne bekam. Das ist für einen Hasen normal, aber er

durfte es trotzdem nicht, weil es nicht ging, dass er die Wohnung

ruinierte. „Esst ihr den

Rambo zum Schluss?“, fragte ich Milli, als sie ihn streichelte und

zwischen den Ohren kraulte. Ich bekam die Antwort, die ich erwartete. „Nein“, sagte

Lilli ziemlich empört. Sie ließ den

Hasen los und er verschwand ins Schlafzimmer unterm Bett. Wir rannten

hinter ihm her und krochen auch unters Bett, um Rambo wieder ans

Tageslicht zu ziehen. Er sauste aber davon, während wir im Staub lagen

und niesten. Danach holte Milli eine Bürste und wir gingen auf den

Balkon, um unsere Kleider zu schütteln und zu bürsten. „Mein Onkel

in Komrat hatte zehn Hasen“, sagte ich. Milli sah

mich ungläubig an. „Wo liegt Komrat?“, fragte sie. „In

Gagausien“. „In Gaga-was?“ „In Gagausien

in Moldawien. Als ich noch ganz klein war, haben auch wir dort gewohnt.“ „So viele

Hasen kann man gar nicht halten“, sagte Milli. „Er hat sie

nicht in der Wohnung, sondern im Stall gehalten“, sagte ich, „und bei

unserem letzten Besuch hat der Onkel alle geschlachtet. Meine Tante hat

Braten gemacht, und den haben wir beim Abschiedsfest mit den

Verwandten, den Freunden und den Nachbarn gegessen.“ „Alle zehn?“,

wollte Milli wissen. „Alle!“,

sagte ich. Milli

überlegte eine Weile. „Schwör mir“, sagte sie dann, „dass du in

Deutschland keine Hasen isst!“ „Ich schwör

es.“ Mir war der Hasenbraten gar nicht wichtig. Ganz im Gegenteil: Ich

überlegte, was ich für Milli noch tun konnte, worauf ich für sie noch

verzichten könnte. „Darf ich

Huhn essen?“, fragte ich nach einer Weile. Milli

überlegte ein bisschen und sagte: „Ja. Alles außer Hase.“ „Auch Frösche

und Schnecken?“, fragte ich und schüttelte mich vor Ekel. „Ja!“, sagte

Milli und schüttelte sich ebenfalls. „Habt Ihr in Moskau und in

Gagausien wirklich auch Frösche und Schnecken gegessen?“ „Nein“, sagte

ich. „Wir haben übrigens sehr selten Fleisch gehabt, weil es zu teuer

war.“ Wir suchten

Rambo in der ganzen Wohnung. Schließlich fanden wir ihn im Badezimmer,

wo er gerade dabei war, den Wäschekorb anzuknabbern. Milli packte ihn

am Genick. Rambo wehrte sich mit den Füßen, aber es half ihm nichts.

Milli schob ihn in den Käfig. „Der ist manchmal ganz schön wild“, sagte

Milli. „Aber meistens ist er friedlich und lieb.“ ...

| |

|

| |

CosminVon einem, der auszog, das Leben zu lernenCosmin ist 12 Jahre alt, und nur einmal für kurze Zeit ging er in die Schule - und dann nie wieder. Seinen Eltern ist er als

Geldbeschaffer sowieso wichtiger: Cosmin hat den Dreh raus, Touristen

und Wanderer in den umliegenden Bergen um übrig gebliebenen Proviant

und Geld anzubetteln. Natürlich kommt es zu Rückschlägen, aber am Ende hat Cosmin einen Anfang gemacht. Vielleicht wir er es schaffen. |  |

|

Kipfel und Äpfel Cosmin hatte es schon lange auf das kleine, rote Messerchen abgesehen, das die Lehrerin manchmal achtlos auf dem Tisch liegen ließ. Als sie wieder einmal ein Kind aus dem Klo befreien musste, das einer von den größeren Schülern noch in der Pause dort eingesperrt hatte, ging Cosmin ans Katheder und ließ das Messerchen einfach in seine Jackentasche gleiten. Die Lehrerin aber hatte Luchsaugen und bemerkte nach ihrer Rückkehr sofort, dass es verschwunden war. „Wer hat das Taschenmesser vom Tisch genommen?“, fragte sie und ließ ihre Blicke über die Klasse schweifen. Einige Schüler sah sie besonders eindringlich an, aber es meldete sich niemand. Die einen wussten es nicht, die anderen schwiegen, weil sie es sich mit Cosmin nicht verderben wollten, denn er gehörte zu den Großen und Starken in der Klasse. Cosmin pulte an seinen Nägeln herum, so als ginge ihn die Frage der Lehrerin gar nichts an. Die Lehrerin aber gab nicht so schnell auf. Die Kinder mussten ihre Taschen auf die Bänke legen und die Lehrerin kontrollierte jede einzelne. Bei den Kleinen war sie schnell fertig, für die größeren Schüler nahm sie sich mehr Zeit. Als sie zu Cosmins Bank kam, sah sie erst unter das Pult und in den Schulbeutel. Dann griff sie plötzlich in seine Jackentasche und holte das rote Messerchen hervor. Cosmin grinste ein bisschen verlegen, als handle es sich um einen Spaß. Die Lehrerin aber war fuchsteufelswild, schimpfte mit ihm und schickte ihn um die Mutter. Cosmin verließ die Klasse, ging langsam über den Schulhof und überlegte, ob er einen Spaziergang in den Wald machen sollte. Vielleicht gab es um diese Zeit noch ein paar Haselnüsse. Bevor er sich aber entscheiden konnte, hatte seine Mutter ihn aus dem Fenster gesehen und rief nach ihm. „Was hast du wieder ausgefressen?“ „Ich habe das Messerchen von der Lehrerin mitgehen lassen“, sagte Cosmin mürrisch. „Und hast dich dabei erwischen lassen?“ Cosmin nickte. „Junge, Junge“, sagte sie. „Solche Sachen macht man ganz oder man lässt sie. Leg dich doch nicht mit dieser Lehrerin an. Die ist hartnäckig und kriegt dich immer! Du kennst sie doch!“ Die Mutter weigerte sich, in die Schule mitzugehen. Frau Moraru würde mit ihr nur schimpfen und das war ihr unangenehm. Also bat sie lieber die unerschrockene Puri, die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Die Lehrerin war allein im Klassenzimmer, als die Puri mit Cosmin bei ihr erschien. Die Puri setzte sich auf den Stuhl, auf dem schon der Inspektor gesessen war, hörte zu, was die Lehrerin zu sagen hatte und schimpfte dann gehörig mit Cosmin. Der war ziemlich verlegen und sah zu Boden. „Dein Vater wird dich verprügeln, wenn er nach Hause kommt“, sagte die Puri und Cosmin wusste, dass das auch stimmte. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass der Vater weit weg war und hoffte, dass er dort noch eine Weile blieb. Als die Puri genug mit ihm geschimpft hatte, schickte sie ihn vor die Tür, weil sie mit der Lehrerin ein paar Worte unter vier Augen reden wollte. Cosmin ging hinaus und nachlässig lehnte er die Tür nur an. Die Stimmen drangen zu ihm hinaus, weil die Lehrerin verärgert war und lauter als sonst sprach. Eine leise Stimme hatte sie ohnehin nicht. Die Puri sprach ebenfalls lauter als gewöhnlich, um mithalten zu können. „Warum musste er das Messerchen klauen?“, sagte die Lehrerin aufgebracht. „Seine ganze Großfamilie ist ordentlich und klaut nicht. Er aber klaut. Warum bloß?“ Die Puri jammerte: „Aoleo! Seine Mutter ist wieder schwanger und wenn einer in ihrer Umgebung klaut, dann wird das Kind mit einem Leberfleck geboren!“ „Aber das ist doch ein Aberglauben“, sagte die Lehrerin. „Es mag ein Aberglauben sein, aber das Kind wird mit einem Leberfleck in der Form des gestohlenen Gegenstandes geboren, glaub es mir! Chiva hat es ohnehin schon schwer genug mit drei Kindern und diesem Mann, der nie da ist, wenn man ihn braucht.“ „Wo ist er denn schon wieder?“, fragte die Lehrerin. Die Puri überging die Frage. Wenn wir das wüssten, dachte Cosmin vor der Tür. „Weißt du, liebe Lehrerin“, sagte die Puri, „Es ist nicht gut, wenn man übertreibt. Du hast dein Messer wieder, und du sollst den Jungen nicht zu arg bestrafen, sonst bringen ihn keine sieben Pferde mehr in die Schule. Die aus unserer Sippe dürfen klauen. Nicht weil sie arm sind, sondern weil die Mutter Gottes es uns verzeiht. Als unser lieber Heiland ans Kreuz geschlagen worden ist, haben Männer aus unserem Volk die Nägel für die Kreuzigung geschmiedet. Sie waren schon immer gute Handwerker. Einer von ihnen aber war ein Dieb und hat den vierten Nagel gestohlen, so dass nur noch drei übrig geblieben sind. Die Mutter Gottes hatte Verständnis für den Dieb und seit damals für alle Diebe. Und darum sollst du mild zu dem Jungen sein, sein Vater wird ihn genug bestrafen. Außerdem ist ein so schönes Messerchen wirklich eine große Verlockung für einen Jungen. Du musst es nicht auf dem Tisch liegen lassen! Wie heißt es doch im Gebet: ’Und führe mich nicht in Versuchung.’“ Die Puri machte ihre Sache gut, und die Stimmen der beiden Frauen wurde leiser. Während Cosmin auf der Treppe unter dem Vordach wartete, nahm er sich wieder vor, nicht mehr zur Schule zu gehen. Er machte ohnehin im Unterricht nie mit, hörte sich alles nur an. Als er gerade weggehen wollte, verstellte ihm die Puri den Weg und bedeutete ihm mit einer Kopfbewegung, in die Klasse zu gehen. Wozu noch, dachte Cosmin, aber es war nicht ratsam, ausgerechnet jetzt der Puri zu widersprechen. Als er zögernd in der Tür stehen blieb, schob sie ihn energisch in die Klasse. „Pass auf“, sagte die Lehrerin. „Wenn du ein Messerchen kaufen willst, gebe ich dir die Gelegenheit, das Geld dafür zu verdienen.“ Mit dieser Möglichkeit hatte Cosmin nicht gerechnet: Die Lehrerin schlug ihm vor, jeden Morgen vor der Schule in die Bäckerei nach Poeniţa zu gehen, um für die Schulkinder einen Kipfel und einen Apfel abzuholen. Eine Schweizer Stiftung hatte diese Jause gespendet und die Schule sollte den Transport von Poeniţa nach Priscan organisieren. Dafür war ein kleiner Geldbetrag vorgesehen.

| |

|

| |

Das Paradies liegt in AmerikaEine AuswanderergeschichteIn dem kleinen siebenbürgischen Städtchen herrscht Aufbruchstimmung, denn in Amerika soll das Paradies auf Erden sein. Auch Johanns Familie macht sich auf den langen Weg. Es sind aufregende, beschwerliche Tage und Wochen, bis sie endlich in Youngstown ankommen, und der Neubeginn ist alles andere als einfach. Der elfjährige Johann erzählt selbst, was sich alles zugetragen hat in jenen Jahren des ausgehenden 19. Jahrhunderts und wie aus ihm ein richtiger Amerikaner wurde. |  |

|

Auf dem Schiff Um mir die Zeit zu vertreiben, ging ich in Gedanken spazieren, und in meinem erfundenen Amerika traf ich eine reiche Baronin, die nicht wusste, wem sie ihr Schloss vererben sollte, weil sie keine Kinder hatte. Als ich das Schloss zufällig besichtigen wollte, fiel mir auf, dass ich noch nie in einem Schloss gewesen war und es mir nicht vorstellen konnte. Das war aber nicht so schlimm, weil es in Amerika sowieso keine Baroninnen und auch keine Kaiser und Könige gibt. Vielleicht gibt es deshalb dort auch keine Schlösser. Also ersetzte ich die Baronin mit einer reichen kinderlosen Frau, die ein Stahlwerk und eine Kohlenmine besaß. Diese Frau hatte keinen Erben für ihre Reichtümer, und als ich zufällig eines Tages eine Arbeit im Stahlwerk suchte, nahm sie mich in ihr Haus, wo ich alle Schuhe putzen musste. Später durfte ich ihr Automobil putzen und es auch fahren, und so fuhren wir immer wieder zum Einkaufen und in die Sommerfrische, bis die reiche Frau starb und mir alles vererbte. Ich verkaufte das Stahlwerk sofort und kaufte mir ein großes Schiff, das auch bei Sturm ganz ruhig auf dem Meer lag. Dieses Schiff hatte viele Zimmer, und das Gepäck war extra verstaut. Es gab einen großen Saal auf meinem Schiff, und jeden Samstagabend spielten die Musikanten zum Tanz auf. Die Leute kriegten gutes Essen, jeden Tag gab es zwei bis drei Mehlspeisen oder Pudding, und niemand musste kotzen. Bohnenessen war auf dem Schiff verboten, und alle kamen froh und glücklich in Amerika an. Mama holte mich immer wieder von meinem Traumschiff in die Gegenwart zurück. „Schlaf nicht so viel“, sagte sie mit von Übelkeit geschwächter Stimme. „Was machst du sonst in der Nacht? Geh lieber ein wenig aufs Deck! Aber sei vorsichtig!“ Einmal, als ich allein aufs Deck ging, gelangte ich auf meinem Spaziergang in die Küche. Ich sah auf einem Tisch zwischen den vielen Sachen fürs Mittagessen einen Haufen Zwiebeln und einige Male bin ich um den Tisch herumgegangen, bis sich eine kleine Zwiebel in meine Hosentasche verirrte. Dann verließ ich die Küche schleunigst und ging schnurstracks in unseren Schlafraum. Unterwegs dachte ich daran, dass der Großvater mir von einem rumänischen Fürsten erzählt hatte, der den Dieben die rechte Hand abhacken ließ. Meine Zwiebel befand sich in der linken Hosentasche, und außerdem war ich weit weg von Siebenbürgen und dieser strenge Fürst lebte bestimmt schon lange nicht mehr. Die Großmutter hatte mir erzählt, dass den Dieben ganz plötzlich, wenn sie gar nicht mehr daran dachten, die rechte Hand vertrocknete. Vielleicht stimmte das für die alte Welt, aber wie es in Amerika zuging, konnte die Grisi nicht wissen. Ich jedenfalls hatte noch nie etwas gestohlen, und als ich Mama die Zwiebel gab, war sie richtig glücklich. „Mein Gott“, sagte sie, „was für eine Freude du mir machst! Die Zwiebel sieht wie eine aus unserem Garten aus.“ Wir aßen dann Speck, Brot und die Zwiebel, und es war die beste Mahlzeit auf dieser Schiffsreise, die wegen des Nebels elf statt neun Tage dauerte. Wenn Nebel war, heulte die Schiffssirene immer wieder, damit die anderen Schiffe wussten, dass der Große Kurfürst kam. Ich habe auf der ganzen Fahrt von Europa bis Amerika kein anderes Schiff gesehen. Das kann aber daran liegen, dass wir uns fast die ganze Zeit über im Schiffsbauch aufhielten.

| |

|

| |

Im Land der Schokolade und BananenZwei Kinder kommen in ein fremdes LandEin fremdes Land ist unser Land für die rumäniendeutschen Aussiedlerkinder Ingrid und Uwe. Es ist das Land der Schokolade und Bananen, aber auch das Land, wo die Eltern Arbeit suchen und wo Ingrid und Uwe Freunde finden müssen. Für die beiden ist alles neu und aufregend: die Schule, wo es so ganz anders zugeht, als sie es gewohnt sind; das riesige Warenangebot, das sie fasziniert und verwirrt; vor allem aber die Begegnung mit den Nachbarn, den Mitschülern, den Leuten in der Stadt. Ingrid und Uwe überwinden Scheu und Angst. Sie leben sich ein und sie gewinnen Freunde. |  |

|

Bananen Am Nachmittag gehen Ingrid und Uwe mit den Eltern in die Altstadt von Nürnberg. Die Eltern können sich nicht satt sehen an den alten Häusern. Ingrid und Uwe interessieren sich nicht dafür. Sie sind ungeduldig: Sie wollen Bananen. Deutschland ist das Land der Schokolade und Bananen. Ich weiß nicht, ob das Geld reicht, sagte der Vater, erst morgen bekommen wir Begrüßungsgeld. Er hat 1,75 DM in der Tasche und dann noch etwas rumänisches Geld, das nun wertlos ist. Ingrid und Uwe geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht reicht das Geld doch für vier Bananen. Sie gehen in ein großes Kaufhaus und nehmen einen Einkaufswagen. Sie sehen sich die vielen Lebensmittel an. Die schön verpackten Lebensmittel. So viele Lebensmittel haben sie überhaupt noch nie gesehen. Sie rühren nichts an. Sie stehen still, sehen zu, wie andere Leute einkaufen, dann gehen sie vorsichtig die Regale entlang. Ich denk, ich träume, sagt Ingrid. Sie streckt die Hand nach einem Becher Erdbeerjoghurt aus. Die Erdbeeren will ich, sagte sie. Dann reicht das Geld nicht für die Bananen, sagt Uwe. Ingrid stellt den Joghurt bereitwillig zurück. Ihr müsst mir aber versprechen, sagt sie, dass ihr mir den Erdbeerjoghurt ein andermal kauft. Morgen bekommst du ihn, sagt der Vater. Sie gehen zu den Bananen. Die Bananen hängen an einem Ständer, man kann sich selbst bedienen. Uwe und der Vater lesen die Preise vor: 2,30 DM, 2,80 DM, 1,90 DM, 1,74 DM. Vier Bananen für 1,74 DM. Uwe legt die Bananen in den großen, leeren Einkaufswagen und schiebt ihn zur Kasse. Ingrid ist es übel von den vielen Gerüchen. Waschmittel- und Lebensmittelgerüche. Sie braucht frische Luft. Der Vater zahlt an der Kasse. Er bekommt einen Pfennig zurück. Jedes Kind isst zwei Bananen. Sie essen sie auf der Straße. Die Mutter und der Vater wollen keine Banane. Ich habe mich schrecklich gefühlt, sagt die Mutter. Ich auch, sagt der Vater. Warum?, fragt Ingrid.

Die beste Zahnpaste Die Mutter kocht. Der Vater wäscht. Uwe lernt. Ingrid sieht fern. Mama, komm schnell, ruft Ingrid. Die Mutter geht zu Ingrid ins Zimmer. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass du dir das blöde Werbefernsehen nicht mehr ansehen sollst, sagt die Mutter. Aber Mama, sagt Ingrid, der Mann hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Wenn wir die Zahnpaste benützen, die er in der Hand hält, dann müssen wir nie mehr zum Zahnarzt. Das ist doch Unsinn, sagt die Mutter. Der Mann kann doch nicht einfach lügen, sagt Ingrid. Sie hat Süßigkeiten sehr gern und zum Zahnarzt geht sie gar nicht gern. Bitte kauf die Zahnpaste, bettelt Ingrid. Die Mutter verspricht, die Zahnpaste zu kaufen. Aber Ingrid hat vergessen, wie sie heißt. Vielleicht zeigen sie den Mann mit der Zahnpaste morgen wieder, sagt Ingrid. Die Mutter will in die Küche zurück. Da erscheint auf der Bildfläche eine fröhliche Familie, die Süßigkeiten knabbert und sich danach die Zähne putzt. Und die Fernsehfrau sagt, wer diese Zahnpaste benützt, der kann seinen Kindern ruhig Süßigkeiten geben, denn Karies gibt es trotzdem keine. Dann zeigen alle die Zähne und die sind sehr schön weiß und ohne Karies. Ingrid ist nachdenklich. Komisch, sagt sie, in Rumänien gab es keine solche Zahnpaste und ich musste zum Zahnarzt. Und hier gibt es gleich mehrere und die Anja muss trotzdem zum Zahnarzt.

| |

| |